こんにちは、台湾のゆっこです。

前回は「台湾はオクラが安くて嬉しいよ」という記事を書いたのですが、今日は「台湾は納豆が高くて買えまへん」というお話です。

台湾は納豆が高すぎる

4年前にこんな記事を書いています。

結論、台湾でも納豆は冷凍で売られていて、食べられます。

食べられるのですが、とっても高いのです!!!

例えば近所のスーパーでは、こちらの納豆が115元。

つまり、日本円で550円もします。(1元=4.81円で計算)

4年前はこんなにも円高じゃなかったのですが、今となってはちょっとした高級納豆並みの値段がします。

「納豆の国」の人間としては、美味しくて健康にもよく、しかも安いはずの納豆をこんな値段で買ってられるかい!

と言う気持ちが高まり、作ってみることにしました。

YouTubeで作り方を検索すると、海外在住の日本人たちが「納豆は海外では高級品やから作るで~」と作り方を紹介していました。

何本か観て納豆作りの条件が分かったので作ってみると、、、一回目で大成功!

このネバネバを見たときには感動しました。

そして、この自家製納豆を使って次の納豆を作れるので、もう台湾で納豆を買う必要はなくなり、

無限納豆モード突入です!

【訂正します】

無限納豆は無理でした。繰り返し作ると納豆菌が徐々に弱るのか、3回目くらいから発酵具合が怪しくなります。

発酵をしているか心配するくらいなら、潔く買った納豆を増幅させるイメージで、納豆そのものを混ぜて作る方法に変えました。

ゆっこ流納豆の作り方

発酵の条件

大豆はどんな条件下で発酵されるのでしょう?

簡単にポイントを抑えます。

柔らかい大豆を

清潔な容器で

40℃くらいで

20時間程度発酵させる

以上。

細かい注意事項は他にもありますが、これさえ守れば納豆ができあがります。

では次章から私のやり方ですが、「準備するもの」と「作り方」を紹介します。

準備するもの

- 市販の納豆(一回につきひとパックの半分)※冷凍納豆は冷蔵庫でゆっくり解凍しておく

- 乾燥大豆(150~200gが作りやすい)

- タッパー(プラスチックでもステンレスでもOK)

- 小さめの器

- スプーン2本(予備のスプーンがあると便利なので2本)

- フェイスタオル(納豆の匂いがついてもいいタオル)

- バスタオル(納豆の匂いがついてもいいタオル)

- 保温できる入れ物(発泡スチロールの箱とか保温性の高い鍋とか)

- ラップ

- ラップに穴をあけるもの(爪楊枝など)

- キッチンペーパー

- 耐熱性のビニール袋(推奨)or 小さめ湯たんぽ or 熱湯が入れられるペットボトル etc.

- 温度計(私はおでこで測れる体温計を使っています)

- 冷凍保存用の小分けの容器(必要に応じて)

ゆっこ流納豆の作り方

①乾燥大豆150~200gを一晩水につける

日本の一般的な200mlの計量カップ一杯で、乾燥大豆150g弱くらいです。

始めは失敗もあると思い150gくらいで作っていましたが、台湾で買った計量カップが300mlなので最終的に一度に作る量が200gくらいに落ち着いています。

丸かった乾燥大豆が水を吸ってこのくらい膨らんでいればOKです。

②大豆を柔らかくなるまで煮る

柔らかさの目安は「親指と小指で簡単につぶれる」程度です。

私は電気圧力鍋の豆モードで煮ています。

蒸した方が美味しいらしいですが、電鍋と電気圧力鍋の両方で蒸してみてもなかなか十分に柔らかくならず、時間が掛かりすぎると思い煮るに切り替えました。

煮ても美味しい納豆ができます!

煮汁は大さじ1~2は納豆つくりに使い、残った煮汁で味噌汁を作ると無駄になりません。

(蒸す場合は煮汁の代わりに熱湯を使います)

③使う容器類を熱湯消毒しておく

大豆を煮ている間に、タッパー、小さめの器、スプーンを熱湯消毒して自然乾燥させます。

納豆菌は熱には強いが「他の雑菌には弱い」そうなので、忘れずに殺菌しましょう。

④茹で上がった大豆の水気を切り、納豆菌と混ぜる

納豆菌は市販の納豆から頂戴します。

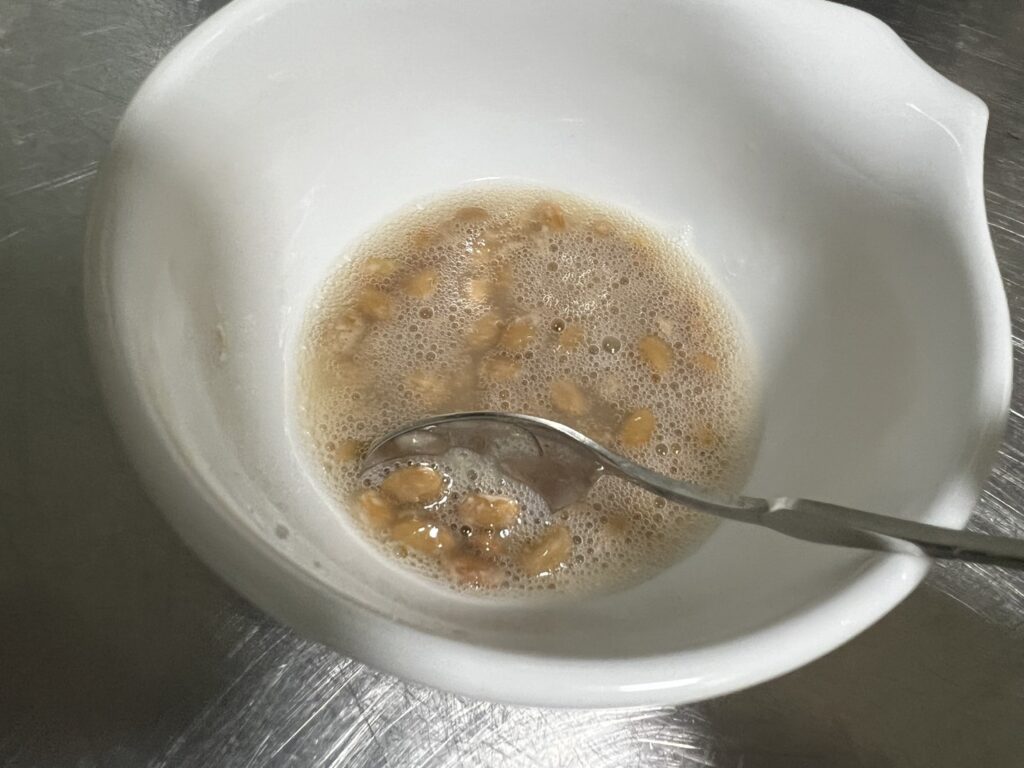

小さめの器に市販の納豆の半分くらいを入れて、ゆで汁を大さじ1~2程度入れて混ぜます。

混ぜるとお湯が白っぽく濁ってきて、納豆菌汁(?)ができます。

大豆の温度が下がらないように先に上の工程を終えてから、茹で上がった大豆の水気を切りタッパーに移します。

大豆の水気はそれなりにしっかりと切った方が出来上がりがよかったです。

(水気が多いとネバネバがうまく出来ませんでした)

タッパーに納豆ごと菌汁をかけてまんべんなく混ぜ合わせます。

市販の納豆と混ぜる方針に変えたので、見た目はこのようになります。

茹でた大豆の方が粒が大きいのがよく分かりますね。

⑤穴をあけたラップで納豆を覆う

タッパーの上にラップをピンと張り爪楊枝などで穴をあけます。(私は20~30か所くらいあけます)

穴が空いたラップをそのまま下にスライドさせて、下の写真のように納豆を覆います。

⑥保温容器に入れて40℃くらいを20時間くらいキープする

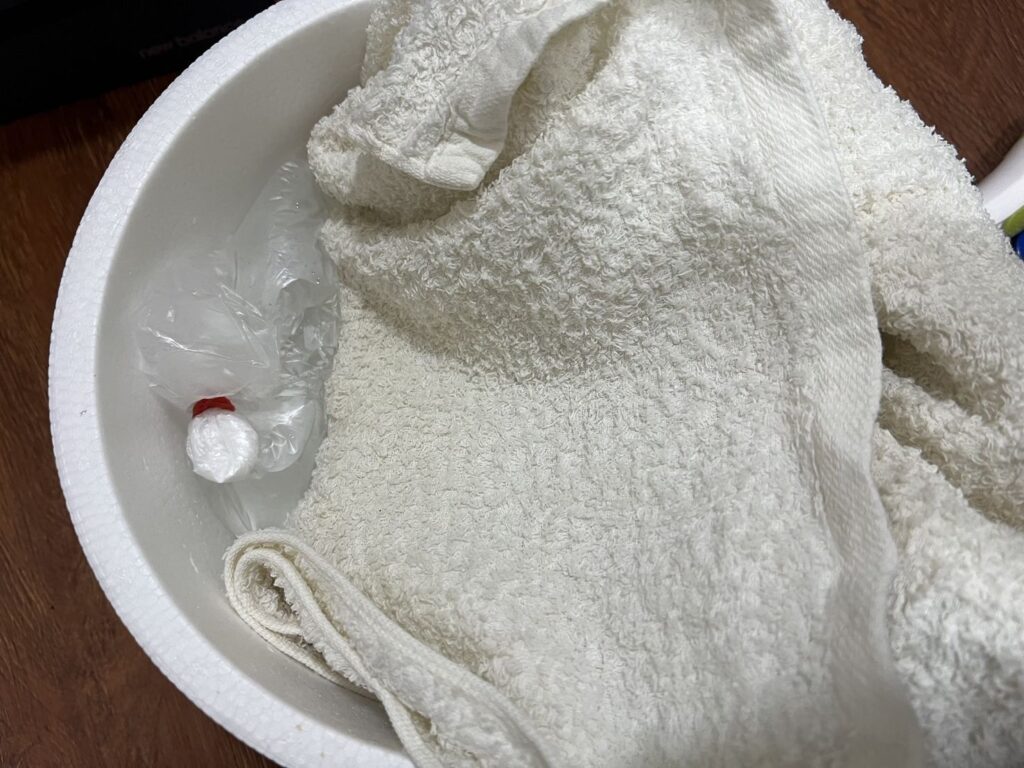

タッパーを覆えるくらいの大きさのフェイスタオルの上にタッパー、キッチンペーパーを一枚かませて軽くフタを置きます。

これを保温容器の中にいれます。

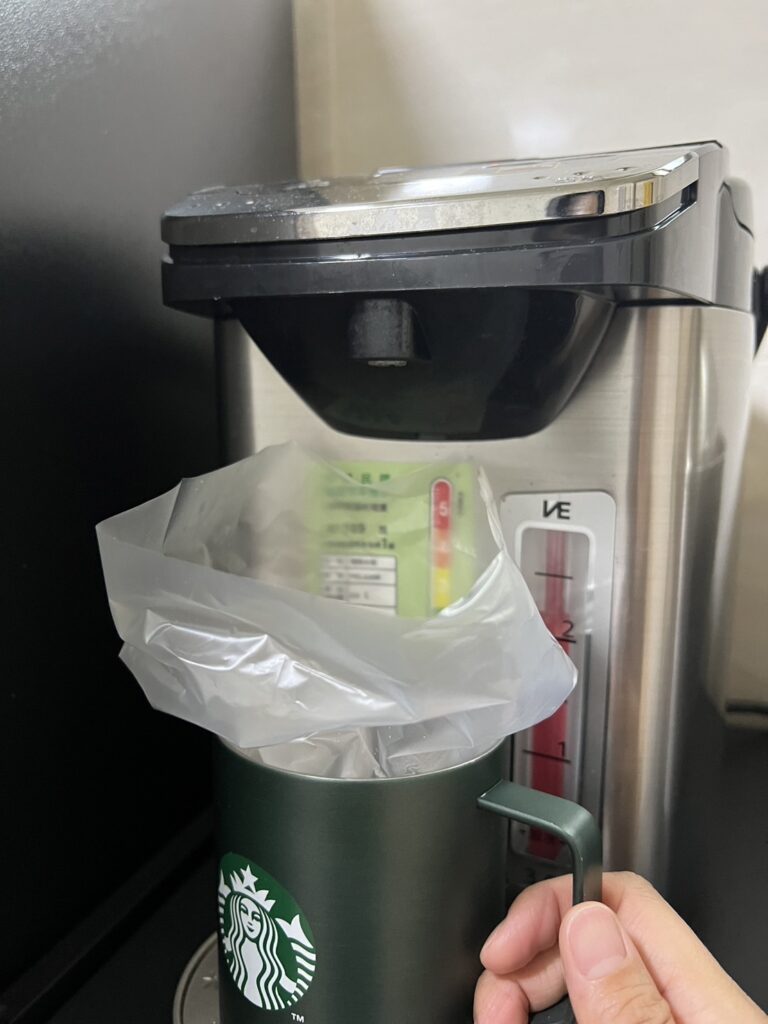

ここで登場、台湾では大変一般的な「耐熱ビニール袋」に熱湯を入れます。

保温用の入れ物の大きさによりますが、いくつか試した結果、今はケーキが入っていた丸い発泡スチロールの箱を使っているので、ビニール袋だと狭いところに形がフィットしてとても使いやすいのです。

タオルをかませてビニール袋を入れます。(直だと高温すぎる)

タッパーの逆側にも一袋いれて、合計2袋で6時間くらい保温できます。(ケーキの箱が小さめなのでこの量で大丈夫ですが、保温容器の大きさに合わせて量は調整してください)

タオルでふわっとタッパーを包んで発泡スチロールのフタをして、更にバスタオルで包みます。

(ある程度空気が入った方がうまくいくという声が多かったので、タッパーのふたはきっちり閉めないし、タオルもふわっと包んでいます)

発泡スチロールのふたをしたら、バスタオルでさらに包んで放置です。

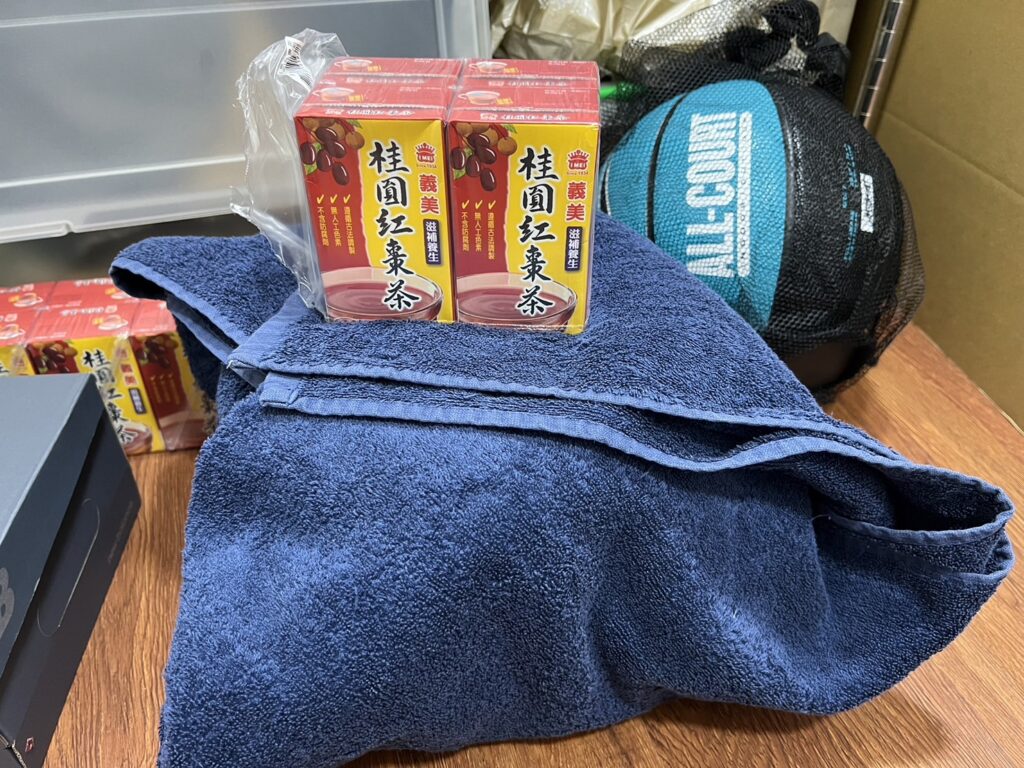

台湾らしいナツメ茶でタオルを抑えて、荷物部屋に放置の画↓

箱の大きさや保温方法にもよるので、慣れないうちは4時間おきくらいに温度をチェックして感覚をつかんでください。

私はこの方法で6~7時間おきにお湯を変えて、20~24時間ほど発酵させています。

時間も温度もそれほど徹底管理しているわけではないですが、温度は6時間後でもラップ越しに納豆の温度を測ると42℃程度あるので、どちらかと言うと温度高めで発酵させているイメージです。

発酵後、冷蔵庫で1日寝かせて、できあがり~!

成功していれば納豆の香りがして、このようにネバネバ糸を引いています。

納豆を冷凍保存する

納豆をすぐに食べ切らない場合は、冷凍保存がおすすめです。

日本にいるころは考えもしなかった納豆の冷凍保存ですが、海外では納豆は冷凍で売られていて、一晩冷蔵庫にいれてゆっくり解凍すれば、ふっくら美味しい納豆に戻ります。

ちなみに急速解凍すると硬くて美味しくありません。

小さめの容器はないかと家の中を物色していると、ちょうどよいものを見つけました。

太郎が赤ちゃんのときに使っていた離乳食用の冷凍容器です。

ちょうどひとり分ずつの量にわけて冷凍できるので、食べる予定の前日に人数分だけ他の容器に移して解凍してもいいし、一気に解凍して数日かけて食べてもいいしで便利でした。

納豆菌は雑菌に弱いとのことなので、念のため小分け容器にも熱湯をかけて消毒をしてから冷凍しています。

これで少々高い乾燥大豆を買ったとて、冷凍納豆を買うよりもかなりコストが抑えられ、安全で美味しい納豆をたらふく食べられます。

台湾納豆ライフ、ばんざい!

お気軽にコメントください